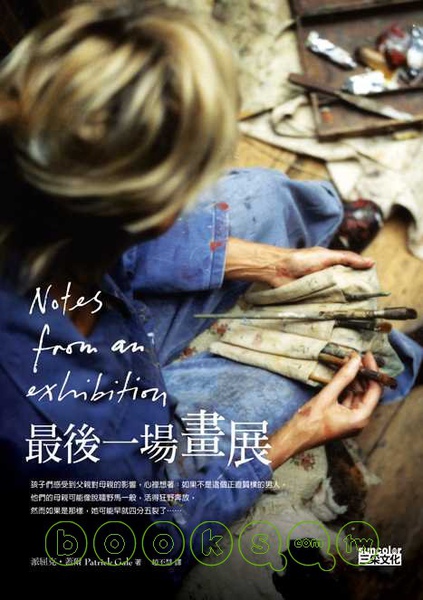

Notes From An Exhibition

(aNobii五星制:★★(兩星)

作者:派屈克.蓋爾。

譯者:趙丕慧。

出版社:三采。

內容簡介:

就算我不慎把自己拆散了,又默默撿著碎片把我組合起來

她,是塔裡的女人

深愛妻子與母親的他們只能無助無聲地叩門……

女畫家芮秋在躁鬱症與創作天才間徘徊奮鬥,她身邊的人全都為她的魅力著迷。

安東尼從見到她的第一眼,就被她深深吸引,願終其一生給予強大的愛與悉心的照顧。

他們的四個孩子,時刻仰望著她,一邊保護著她,一邊自己摸索成長之路。

所謂的家人,究竟是怎樣的一種關係?是溫暖與損傷參半?

是逃離與擁抱拉鋸?還是想說愛卻發不出聲音的一種存在?

如畫展一般,看進一個畫家斐然的天才。每一章皆以畫展裡一幅畫的標籤說明帶出一段故事。就像去看一場畫展,當看完所有作品的時候,才能拼湊出這個畫家的個性與想法,以及令人迷惑的一生。

故事裡每一個角色之間的情感,並非驚心動魄的強烈,而是隨著文字不斷把讀者自己也捲入了故事裡,如此的細膩與濃度,讓感動更深、更強、更教人抽不出身來。

有《躁鬱之心》的心路歷程,也有《長日將盡》動人的伴侶情感。

感想:

我覺得這本書沒有我想像中的好看。

不知道該怎麼說,但是它並沒有真正打動我。

我當初對這本小說的文案和題材滿有興趣的。

所以也期待它會比較細膩的寫出家人之間的情感、與母親間的感情。

雖然我認為已經算不錯,不過卻跟我當初的期待有滿大的落差。

總覺得它探討得還不夠深度、不夠細膩、不夠完整。

而且它的寫法也讓我在閱讀上滿不順的。

跳躍式或轉換人稱式的寫法,如果寫得好的話,會讓整個故事加分很多。

但是就像這本書,我覺得它並沒有加到分,在運用這點上,它反而是扣分的。

跳躍式或轉換人稱式,常常都會選擇在某些高潮或者重要的地方打住。

這也就是最微妙的地方。

如果處理得好,會留有餘韻與思考空間,會吸引讀者往下看。

但如果寫得不夠精妙,會有種硬生生被打斷的感覺,很不舒服、很煩燥。

《最後一場畫展》的這種寫法我就覺得是不夠完整的。

我常常在某個段落結束後,卻是一頭霧水,甚至是不高興。

我能體諒故事總是要吊讀者胃口,可是它留梗和吊胃口的方式也太不高明了。

讓我有種跳來跳去、很不連貫的感覺。

不過我其實很喜歡寫他們之間感情的故事。

孩子們小時候跟母親之間的互動,或者是長大後的感情。

我覺得他們之間的情感是相當微妙的,相當有可看性。

所以我也就特別感到可惜,可惜作者並沒有把它處理得更加完美。

09/03/27

* 本文中書籍資料及圖片引用自博客來。

* 點選書封和書名連結至博客來購物,可以贊助敝人一些買書資金,感謝各位大德。

* 最後是廣告時間。 ★

留言列表

留言列表